Nachhaltigkeitsstrategie für Unternehmen.

Unternehmen nachhaltig gestalten:

„Relevanz. Messbarkeit. Ambition. Das ist der Dreiklang der Nachhaltigkeit. Auf diese drei Dinge kommt es an, wenn Unternehmen in Nachhaltigkeit investieren und dafür die Hilfe von Banken oder Investor:innen in Anspruch nehmen. Wir begleiten Unternehmen auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit – von der Strategie über die Finanzierung bis zur Umsetzung der Maßnahmen und dem dazugehörigen Reporting. Damit dies gelingt, müssen jedoch alle Bedingungen des Nachhaltigkeits-Dreiklangs erfüllt sein“, so Dr. Andreas Wagner, Head of ESG Germany der HypoVereinsbank.

Head of ESG Germany, HypoVereinsbank

Nachhaltigkeitsstrategie für Unternehmen im Dreiklang:

Relevanz

Bewirken die Maßnahmen eines Unternehmens wirklich etwas? Investoren schauen bei der Klimarelevanz genau hin. Dabei besonders beliebt sind Finanzierungen, die helfen, dass ein Unternehmen seinen CO2-Verbrauch reduziert und auf diese Weise einen Beitrag zu den weltweiten Klimaschutzzielen leistet.

Ambition

Was sind die wirklichen Ziele eines Unternehmers? Für oberflächliche Schönfärbereien sind die Investor:innen nicht zu haben. Viele Investor:innen fragen kritisch nach, bevor sie ihr Kapital investieren. Und auch Banken prüfen jeden Fall intensiv, bevor eine grüne Finanzierung empfohlen werden kann.

Nur ein grüner Anstrich schadet in der Regel mehr als er nützt.

Relevanz, Messbarkeit und Ambition sind es auch, die echte Nachhaltigkeitsinvestitionen von solchen unterscheiden, die nur dem Aufpolieren des eigenen Images dienen. „Greenwashing sei schließlich ein häufig gehörter Vorwurf bei solchen Investitionsvorhaben“, weiß Wagner. Er wird dann erhoben, wenn der Verdacht besteht, dass eine vorgeblich grüne Maßnahme rein zu Marketing-Zwecken unternommen wird, in der Realität aber kaum einen wirklichen Nutzen bewirkt.

Head of ESG Germany, HypoVereinsbank

Unternehmen nachhaltig gestalten: der Druck steigt.

Anlässe zur Entwicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie in den Unternehmen gibt es zuhauf. Politik und Staat ziehen die regulatorischen Schrauben für die Wirtschaft immer fester an. Sie erheben höhere Steuern und Abgaben etwa auf den Energieverbrauch oder den CO2-Ausstoß. Sie erlassen strenge Umweltrichtlinien und verschärften die gesetzlichen Vorgaben etwa beim Arbeitsschutz, zur Gleichstellung von Frauen und Männern oder zur Mitbestimmung im Unternehmen.

Auf der anderen Seite stehen teils großzügige Förderprogramme, die Unternehmen dabei helfen sollen, nötige Investitionen in nachhaltiges Wirtschaften zu stemmen. So plant die EU-Kommission, die Treibhausgasemissionen der EU bis 2050 auf null zu senken. Der sogenannte Green Deal, den EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Herbst 2019 vorgestellt hat, sieht dafür unter anderem Investitionen von 100 Milliarden Euro vor. Einen Großteil dieses Budgets werden Unternehmen für grüne Zwecke ausgeben.

In welchem Fall braucht es einen Nachhaltigkeitsbericht?

Das allein macht ein Unternehmen nicht zu einem Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit. Es zwingt aber zur Auseinandersetzung mit relevanten Fragen und macht Defizite transparent.

Entscheidend für den Erfolg sei es, die Nachhaltigkeit fest in der Unternehmensstrategie zu verankern, sagt Wagner. Das bedeutet, dass sich alle Mitarbeiter:innen diesen Zielen verpflichtet fühlen. „Ohne die dauerhafte Unterstützung der Unternehmensleitung können Sie Nachhaltigkeit im Unternehmen nicht konsequent verfolgen. Dann bleibt es beim Klein-Klein, Projekte versanden und es wird das Vorurteil bestätigt, dass es zu nichts führt“, erklärt die Unternehmensberaterin Sabine Braun, die seit über 25 Jahren Unternehmen in allen Fragen der Nachhaltigkeit berät.

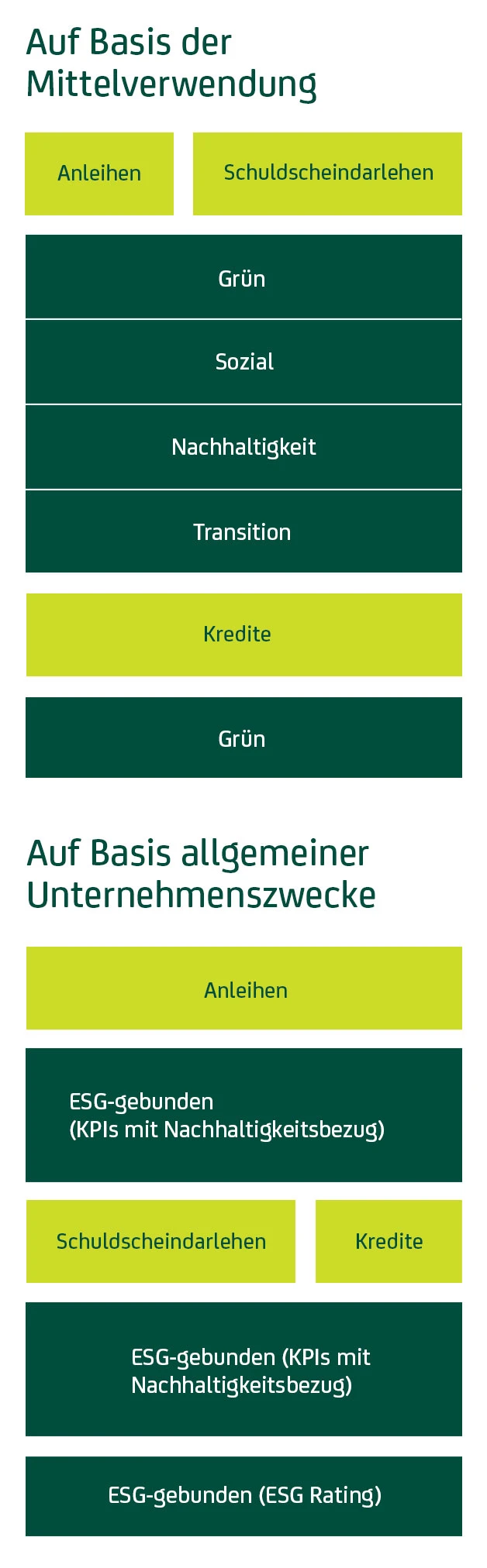

Stimmt die Strategie jedoch, und hat ein Unternehmen für sich einen überzeugenden Weg zu mehr Nachhaltigkeit gefunden, dann ist es nur konsequent, dies mit Hilfe grüner Finanzierungsinstrumente zu realisieren. Das Spektrum der Finanzierungslösungen ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen. Auch dank der HypoVereinsbank, die einer der Pioniere bei der Entwicklung grüner Finanzinstrumente ist. Wir strukturierten 2016 den ersten grünen Schuldschein in Höhe von 550 Millionen Euro für den Hersteller von Windturbinen Nordex.

Projekt- oder Unternehmensfinanzierung? Das ist die Frage.

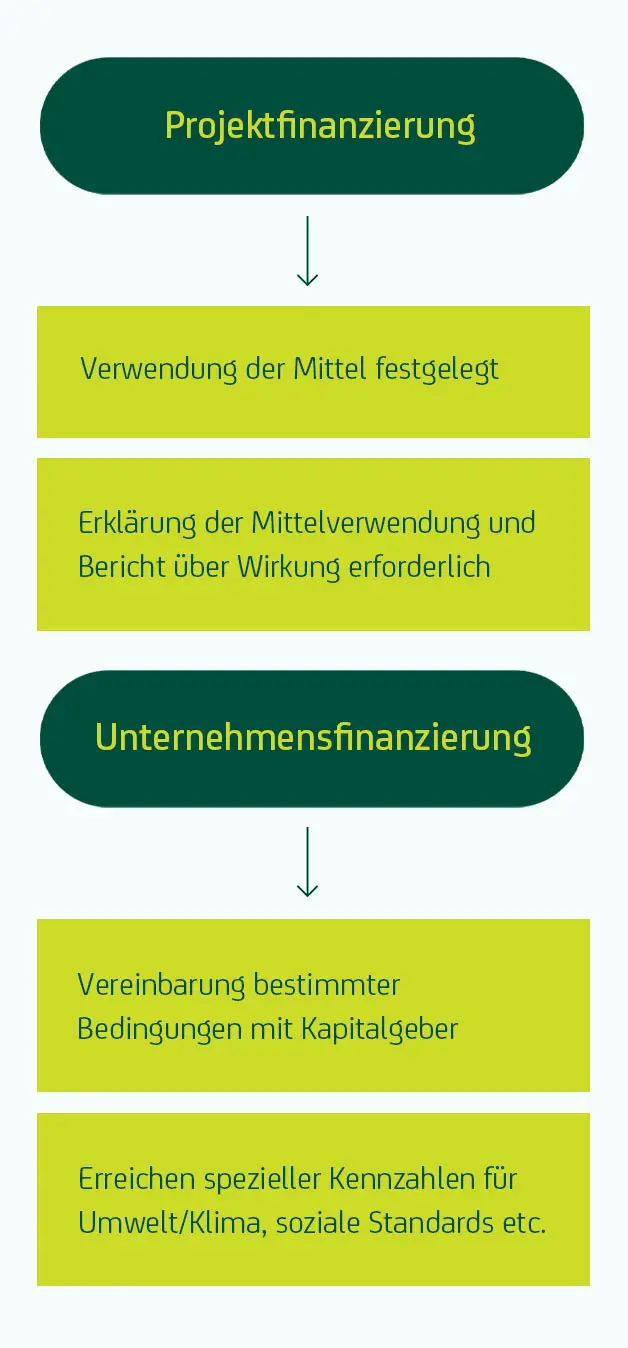

Unternehmer:innen, die ihr Unternehmen nachhaltig gestalten möchten und auf der Suche nach einer passgenauen Finanzierung müssen zunächst die Frage beantworten, ob sie ein bestimmtes Nachhaltigkeitsprojekt finanzieren möchten oder eine Betriebsmittelfinanzierung benötigen, die für allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt werden soll – für beide Bedürfnisse gibt es grüne Lösungen.

Eine Alternative ist, die Finanzierung an ein grünes Rating – etwa eine bestimmte ESG-Bewertung – zu koppeln, von einer externen, unabhängigen Ratingagentur erstellt. „Komplexer ist in der Praxis die Definition der Mittelverwendung, weil sie mit einer Reihe von Dokumenten unterlegt werden muss. Bei einer Finanzierung, die an bestimmte Kennzahlen gebunden ist, hat man als Unternehmen dagegen die Freiheit, den Verwendungszweck frei wählen zu können. Man muss nur einmal im Jahr Bericht erstatten und sich die Kennzahlen attestieren lassen. Das ist für die meisten der deutlich einfachere Weg“, erklärt Wagner.

Grün lohnt sich – auch bei der Finanzierung.

Was spricht also im Rahmen der Nachhaltigkeitsstrategie für Unternehmen für eine grüne Finanzierung? Für die kapitalsuchenden Unternehmen lohnt sich der zusätzliche Aufwand in der Regel mehrfach. Zum einen profitieren sie von einer aktuell großen Nachfrage. Viele Kapitalgeber:innen vor allem aus dem institutionellen Bereich suchen händeringend nach sinnvollen Anlagemöglichkeiten. Immer mehr Investor:innen begnügen sich nicht mehr damit, eine angemessene finanzielle Rendite zu erzielen – sie wollen mit ihrem Kapital zu einer besseren Welt beitragen. Für die Emittenten steigt dadurch die Platzierungssicherheit.

Zum Zweiten profitieren diese Unternehmen von einem positiven Marketing-Effekt, der von einem Vorstoß in mehr Nachhaltigkeit ausgeht. Und drittens erweitern sie mit grünen Finanzierungen den Kreis möglicher Investor:innen und damit die Verfügbarkeit von Kapital für ihr Unternehmen.

Formen und Möglichkeiten von ESG-Finanzierungen

Als Finanzierungspartner können wir einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass Unternehmen den strategischen und operativen Herausforderungen des Megathemas Nachhaltigkeit gerecht werden: Mit Beratungsexpertise sowie natürlich der Bereitstellung der passenden Finanzierungslösungen bis hin zu speziellen, auf Nachhaltigkeitsinvestitionen zugeschnittenen Produkten (z. B. Green Bonds).

In diesem Kontext gibt es zahlreiche relevante und interessante Formen und Arten, die Sie in Bezug auf nachhaltige Finanzierungen kennen sollten.

Green Bond Principles

Mehr Aufwand – mehr Ertrag.

Allerdings ist der höhere Aufwand zu bedenken, der mit einer grünen Finanzierung verbunden ist. Bei einem Green Bond muss man die freiwilligen Prozessrichtlinien befolgen, wie sie in den "Green Bond Principles" beschrieben sind. Ebenso ist bei einer kennzahlenbasierten Finanzierung jählich über den Fortschrittsstand zu berichten. "Mit links kann man grüne Finanzierungen also nicht einfach so mitnehmen", warnt HVB-Experte Wagner.

Unterm Strich aber, davon ist er überzeugt, lohnt der Aufwand in vielen Fällen. „Gerade vielen Mittelständlern ist das Thema Nachhaltigkeit sehr wichtig. Für die, die es ernst meinen, sind grüne Finanzierungen wie zum Beispiel der grüne Schuldschein ein ideales Mittel, um ihre Ziele zu erreichen und nebenbei die Kapitalbasis für ihr Unternehmen zu vergrößern.“